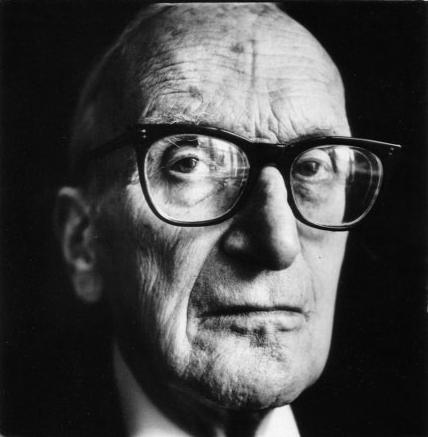

Dans

l’univers complexe de la théorie positiviste du Droit, Herbert Lionel Adolphus

HART (1907-1992) tient une place centrale, quoi qu’injustement occultée par l’aura

extraordinaire, presqu’exclusive, que l’on accorde à son contemporain, Hans

KELSEN. Pur produit de l’Université d’Oxford - dont il occupa la Chaire de

Théorie du Droit de 1952 à 1968 – HART est avant tout un praticien qui perça,

sur le tard et après un parcours peu orthodoxe, dans le monde universitaire. Il

reste que son œuvre majeure, The Concept

of Law (1961), reste sans aucun doute une référence incontournable pour quiconque

cherche à comprendre ce qu’est le Droit, et la place très particulière qu’il

occupe dans l’organisation de notre société.

HART

est loin d’être un auteur consensuel, tant il s’est opposé à presque l’ensemble

des grands noms du Droit de son époque (Hans KELSEN, Ronald DWORKIN, John

RAWLS, Lord Patrick DEVLIN…). Mais son œuvre théorique n’est pas pour autant en

rupture avec ses contemporains : il partage avec eux l’ADN de la théorie

positiviste, cette idée que le Droit est avant tout un système de normes dont l’alpha et l’oméga ne peuvent être un droit idéal, conforme à la nature soit des

choses, soit de l’Homme ou soit encore d’une croyance religieuse. Ainsi, parmi

tous les systèmes normatifs envisageables, HART cherche à comprendre ce qui

fait la particularité, la spécificité des normes de Droit.

Là

où John AUSTIN (à ne pas confondre avec John Langshaw AUSTIN) avait avancé,

dans The Province of Jurisprudence

determined (1832) que toute règle de Droit se définit comme un

commandement, HART réfute cette analyse (« une dénaturation du Droit »,

dit-il) en relevant que s’il devait en être ainsi, le Droit ne serait pas

différent des ordres que donne le bandit à ses victimes aux fins qu’elles lui

remettent leur bourse (et dont la sanction serait le meurtre), ou des autorités

morales qui ordonnent aux Hommes de respecter tel ou tel principe de vie (et

dont la sanction serait la réprobation du groupe). En conséquence, HART refuse

de réduire l’idée de Droit à celle de sanction, consubstantielle au

commandement, et entrevoit qu’en réalité, le Droit se présente sous une forme

bien plus complexe.

Certes

il existe en Droit comme dans d’autres systèmes normatifs, des « règles

primaires » qui prescrivent des comportements, actifs ou passifs, sous la

forme d’obligations : « il est interdit de rouler à plus de 130 km/h

sur les autoroutes », « il est interdit de tuer », « il

faut porter assistance à ses parents »… Mais ce qui distingue le Droit des

autres systèmes normatifs, nous dit HART, c’est qu’il y existe aussi des « règles

secondaires » qui organisent la vie des règles primaires au sein du

système juridique. Parmi elles,

·

Les règles de changement, qui habilitent

certaines autorités à produire de nouvelles règles primaires, ou à modifier ou

supprimer celles qui existent déjà ;

· Les règles d’adjudication, qui habilitent certaines autorités à juger les litiges et qui fixent les procédures à suivre pour ce faire ;

· Les règles de reconnaissance, qui précisent les critères qui indiquent, de façon « positive et décisives », que telle règle primaire est bien une règle de droit ;

Dans cet ensemble, les règles de reconnaissance sont évidemment les plus fondamentales, car ce sont elles qui apposent le label « règle de Droit » sur telle ou telle norme, et qui permettent dès lors aux règles de changement et d’adjudication de jouer leur rôle. Que nous apprend HART sur ces règles si déterminantes ?

Tout

d’abord, elles représentent « une forme

de coutume judiciaire qui n’existe que si elle est acceptée et mise en pratique

par les juridictions dans leurs activités d’identification et d’application du

droit ». Nous sommes donc face à une convention sociale, adoptée et

pratiquée par les juges qui ont l’autorité d’agir ainsi.

Ensuite,

elles contiennent des critères qui, même s’ils varient d’un système de Droit à

un autre, partagent le double objectif d’une part d’identifier les règles

juridiques, d’autre part d’affirmer leur validité. Ainsi parmi ces critères, se

trouveront évidemment des critères purement formels (règle issue d’une autorité

habilitée, respect d’une procédure donnée…). Mais, nous dit HART, étant donné

que l’on entend également affirmer la validité d’une règle primaire, la règle

de changement peut aussi contenir des critères substantiels, c’est-à-dire qui

portent sur le contenu de la règle primaire, et qui sont de nature morale et/ou

politique. C’est évidemment sur ce dernier point (ce que HART appelle un « positivisme

tempéré ») que la controverse avec les positivistes les plus radicaux,

ceux qui sont les plus attachés à l’idée d’une Théorie pure du Droit (comprendre, un Droit épuré de toute considération

morale, politique, historique, sociologique…), a pris naissance. Aujourd’hui

encore, elle anime le débat doctrinal en rendant possible, au contraire de ce

que soutenait KELSEN, des interactions entre le positivisme juridique et la

considération éthique. Il nous faut, sur ce point, préciser la pensée de HART.

Si

HART fait effectivement preuve de réalisme en pointant la capacité du juge à

rétablir un lien entre l’éthique et le droit positif, il ne souscrit pas pour

autant aux affirmations du courant réaliste américain qui considère que le juge,

fondé sur son arbitraire, est l’unique créateur du droit positif. C’est que,

nous dit-il, les règles de Droit ont toutes un « noyau de signification

établie » qui lie le juge dans l’interprétation qu’il fait de celles-ci.

Certes, selon la qualité de la formulation que retient le législateur, il y

aura toujours l’intervention d’une marge d’appréciation personnelle, tout comme

il est indiscutable que les énoncés juridiques s’appuient sur des termes qui

peuvent avoir plusieurs significations et/ou peuvent évoluer dans leur sens

(HART désigne ici la « texture ouverte » des énoncés juridiques). Dès

lors si l’influence des convictions morales et/ou politiques du juge dans l’œuvre

de « dire le Droit » est indéniable, elle reste néanmoins limitée.

HART

reste donc attaché à la distinction entre le Droit, appréhendé comme un ensemble

de normes spécifiques, et la Justice qui est l’objectif éthique que poursuit le

juge à partir de son interprétation des règles de Droit et de leur adaptation

aux cas d’espèce qui lui sont soumis… mais, tout en restant distinctes par

nature, l’un et l’autre sont inévitablement amenées à se rencontrer par le

biais de l’oeuvre judiciaire, et à produire une étrange alchimie qui les

nourrit l’un et l’autre, dans une mesure certes relative mais indéniable. L’imperméabilité

absolue entre l’Ethique et le Droit est donc, dans une perspective hartienne, un

dogme kelsénien contestable dans son intransigeance. Il n’en demeure pas moins

que pour HART, comme pour KELSEN, l’idée de Droit désigne un ensemble de normes

de « devoir-être » (Sollen) qui ne sont pas réductibles aux

phénomènes du factuel et de l’ « être » (Sein).

Observons

une autre différence fondamentale d’avec la pensée de KELSEN. Alors que ce

dernier propose de concevoir l’ordre juridique comme une pyramide de normes, où

chacune est considérée comme valide dès lors qu’une norme supérieure en dispose

ainsi, ce qui suppose in fine qu’au

début de la chaîne de validité se trouve une Constitution originelle qui n’est rien d’autre qu’une fiction (de l’aveu

même de KELSEN), HART propose un modèle plus souple, plus concret, fondé sur la

seule articulation des règles primaires et secondaires, et dont la

représentation n’est pas nécessairement pyramidale. C’est ainsi que certains

disciples de HART - François OST et Michel VAN DE KERCHOVE - ont récemment

proposé un modèle de « Droit en réseau » qui parait bien plus adapté

à l’organisation sociale contemporaine. Nous y reviendrons dans un prochain

article.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire